Aus den beiden, den aktuellen Kontext Brasiliens emblematisch bezeichnenden Kontexten der indigen Völker Amazoniens und der Favelas von São Paulo hören wir zwei direkte Stimmen. Einerseits berichtet Sylvie Petter aus ihrer Arbeit in der Organisation Secoya mit Sitz in Manaus (Amazonas), die intensiv mit dem indigenen Volk der Yanomamis zusammenarbeitet. Andererseits berichtet Lenílson Oliveira, der in den Favelas von Interlagos nur Buiu genannt wird, aus der Wirklichkeit der Kinder am Rand der Grossstadt São Paulo. Beide Stimmen vertiefen die Sorge um die aktuelle Lage der Menschen- und Kinderrechte. Doch beide sind ebenfalls Zeugen widerständiger Hoffnung und ungebrochenen Mutes. Sie zeigen uns die Dringlichkeit, solidarische Organisationsformen aufzubauen, welche die Grundbedürfnisse aller Menschen sichern. Unsere Welt funktioniert heute nicht in dieser Logik. Doch diese herrschende Logik wurde gebaut und entwickelt, sie ist gemacht durch uns Menschen. Und wenn sie so gemacht wurde, dann können wir sie auch verändern. Daran versuchen wir zu arbeiten… mit kleinen aber dringend notwendigen Schritten.

Frage an Sylvie Petter: Du lebst in Manaus, von wo die neue gefährliche Coronavariante ausging und sich rasant verbreitete. Wie hast du diesen Moment erlebt?

Sylvie Petter: Die zweite Welle begann im Januar 2021. Aber schon im November war bereits erkennbar, dass die Infektionszahlen am Steigen waren. Die Feiern zum Jahresende gaben den entscheidenden Impuls für den rasante Anstieg. Die Situation war dramatisch. Das ganze Gesundheitssystem brach zusammen, es gab keinen Sauerstoff mehr. Unzählige Menschen sind ganz einfach erstickt! Ich isolierte mich zuhause und versuchte mich zu schützen. Aber es war schockierend zu sehen, wie Bekannte und Nachbarn verzweifelt nach Sauerstoff suchten.

Frage an Buiu: Obwohl die Zahl der Infektionen in Brasilien auch in Wellen schwankten, blieb die Infektionszahl dennoch immer auf sehr hohem Niveau. Wie hast du das in den Favelas von São Paulo erlebt?

Buiu: Die Menschen in den Favelas leben immer schon in einem Umfeld ohne Schutz und unter gesundheitlich sehr schlechten Bedingungen. Zu Beginn der Pandemie hatte man immer irgendwie das Gefühl, dass es sicher nur ein paar Menschen irgendwo treffen werde. Doch die Nachricht von Erkrankten und von Todesfällen kamen immer näher. Heute ist es schwer, eine Familie zu finden, die nicht Verwandte oder Bekannte verloren hat.

Frage an Sylvie: Wie war die Wirkung der Pandemie in den Gemeinschaften der Yanomamis, die ja sehr entfernt von den urbanen Zentren leben?

Sylvie: Genau zu Beginn der Pandemie, es war im März des vergangenen Jahres, war ein Treffen der verschiedenen Yanomami Gemeinschaften aus dem ganzen Amazonasgebiet geplant, um mit Regierungsvertretern über die gesundheitliche Situation der Yanomamis zu verhandeln. Obwohl verschiedene Bundesstaaten bereits mit Lockdowns und Massnahmen sozialer Distanzierung begonnen hatten, haben die Behörden das Treffen nicht abgesagt. Die Yanomamis hatten kaum Informationen über das Pandemiegeschehen, wurden beim Treffen durch die Gefahr der Pandemie überrascht und konnten nicht verstehen, dass die Regierung an der Durchführung des Treffens festhielt. Es war ein sehr spannungsvoller Moment. Denn die Yanomamis kennen die fatalen Folgen von Epidemien seit den sechziger Jahren, seit den ersten Kontakten mit der regionalen Gesellschaft sehr gut. Deshalb haben sie im Folgenden sehr schnell entschieden, ihre Dörfer zu verlassen und in den Tiefen des Regenwaldes Schutz zu suchen. Mehr als zwei Monate konnten sie sich aber nicht vor dem Virus schützen. Durch Kontakte mit Gemeindeverwaltung und Gesundheitsbehörden kam das Virus dann doch relativ schnell in den Gemeinschaften an.

Frage an Sylvie: Während der Zeit der Pandemie hat das Team der Secoya den direkten Kontakt mit den Yanomami Gemeinschaften gemieden. Wie habt ihr den Kontakt aufrecht erhalten? Hat der langjährige Aufbau eines eigenen, angepassten und gemeinschaftlichen Gesundheitssystems in den Gemeinschaften in diesem Kontext positive Wirkung gezeigt?

Sylvie: Wir blieben immer über Funk mit den Gemeinschaften verbunden. Zugang zu Mobiltelefonen existiert in den Dörfern der Yanomamis kaum. Sie waren dennoch immer über die beschlossenen Massnahmen informiert. Tatsächlich hat die Pandemie kulturelle Praktiken der Selbstversorgung und den Gebrauch von Tees und Heilpflanzen gestärkt, vor allem unter den Jugendlichen. In diesem Sinne zeigen die Stärkung der traditionellen Gesundheitsversorgung und die Umsetzung präventiver Massnahmen durch die Yanomamis die Relevanz unseres Arbeitsansatzes: nämlich nicht von Aussen mit dem scheinbar „guten Wissen“ zu kommen, sondern traditionelles Wissen zu schätzen und auf angepasste, präventive Massnahmen zu setzen, die durch die Gemeinschaften selber aufgebaut werden, ohne gleichzeitig auf das in der brasilianischen Verfassung verankerte Recht, auf eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu verzichten.

Frage an Buiu: Ein wirksames Instrument, das Infektionsgeschehen zu bremsen, ist sicher die physische Distanz. Doch in den Favelas haben die wenigsten Sozialversicherungen. Also müssen sie ihrer informellen Arbeit nachgehen um zu überleben. Wie hast du diese Spannung in den Favelas erlebt?

Buiu: Ja genau, die Menschen stehen extrem existentiellen Herausforderungen gegenüber. Entweder wir schützen uns, wissen aber nicht, wie wir überleben sollen, oder wir arbeiten weiter und setzen uns permanent der Infektionsgefahr aus. Ein grosses Problem ist, dass zusätzlich die Schulen, Kindergärten, Tagesstätten schliessen mussten. Gerade dort hatten die Kinder aber immer eine gesicherte Ernährung. So ist nicht nur der Erwerb von Einkommen viel schwieriger geworden, sondern die Ausgaben der Familien haben massiv zugenommen. Damit sind wir in unserem Kampf gegen Armut und Elend wieder um Jahrzehnte zurückgeworfen. Auch das Hungerproblem ist wieder mit voller Kraft zurück. Tatsächlich müssen zivilgesellschaftliche Organisationen sich plötzlich darauf konzentrieren, durch solidarische Aktionen Lebensmittel für Familien zu organisieren. Das hätte vor kurzer Zeit niemand für möglich gehalten. Die Vernetzung von Organisationen, wie sie z.B. zwischen dem Kinderrechtszentrum Interlagos, unserem Verein Guaraúna und vielen anderen lokalen Organisationen besteht, ist so etwas wie der letzte Rettungsring.

Frage an Buiu: Und von den Regierungsstellen? Sind da entsprechende Antworten gekommen?

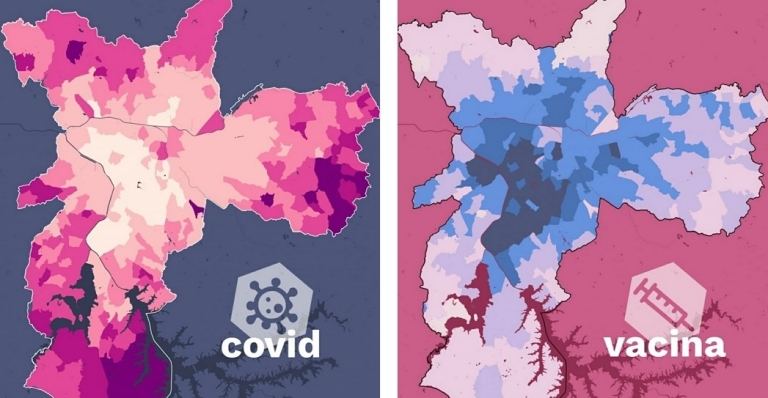

Buiu: Eben nicht. Für kurze Zeit gab es Kompensationszahlungen für Familien, die ihr Einkommen verloren hatten. Doch der Zugang zu dieser Möglichkeit war extrem bürokratisch und erreichte damit sicher nicht jene, die es am nötigsten gehabt hätten. Nach kurzer Zeit wurde diese Möglichkeit auch wieder ausgesetzt. Dasselbe ist in der Frage der Impfung festzustellen. Auf dem Bild links ist das Infektionsgeschehen innerhalb der Gemeinde São Paulo zu sehen, auf dem Bild rechts die Umsetzung der Impfkampagne. Es ist schockierend, wie klar sichtbar wird, dass die offizielle Sozialpolitik nicht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung reagiert, sondern in erster Linie den Schutz der wenigen privilegierten Menschen sichert. Dort wo das Infektionsgeschehen am stärksten ist, am Rande der Stadt, in den Favelas, wird am wenigsten geimpft

Frage an Sylvie und Buiu: Ob in Manaus oder in São Paulo, ob bei den Yanomami Gemeinschaften oder in den Favelas, alle Menschen spüren die Auswirkungen der Regierung Bolsonaro. Wo nehmt ihr die schlimmsten Auswirkung wahr?

Sylvie: Bolsonaro hat nur einen Blick für die Bodenschätze, die er ausbeuten will. Die Menschen interessieren ihn nicht. Die Handlungen und Unterlassungen der Regierung Bolsonaro haben den Weg für Invasionen in indigene Territorien, die Zunahme des illegalen Bergbaus und die Vernachlässigung der Sozialpolitik mit dramatischen Folgen für die Gesundheit geöffnet. Vor wenigen Tagen haben die Yanomamis den bewaffneten Angriff auf ihre Dörfer durch illegale Goldgräber angeklagt. Die Verbindungen zwischen illegalem Bergbau, nationalen kriminellen Organisationen, Todesschwadronen und Milizen sind evident, und all diese Akteure werden von der Bundesregierung nicht nur geduldet sondern unterstützt. Gleichzeitig werden im Nationalkongress Gesetzesentwürfe vorangetrieben, die darauf zielen, das indigene Land für den Bergbau und das Agrobusiness zu öffnen. Der gewaltige Druck auf die Yanomami Gemeinschaften nimmt dramatisch zu, und wir ahnen, dass es zu noch mehr Gewalt kommen wird.

Buiu: Bolsonaro setzt seinen Wahn nach Ausbeutung und scheinbarem Fortschritt in seiner ideologischen Besessenheit durch. Er fördert die Bewaffnung der „guten Leute“, wie er die lokalen Eliten nennt, und dreht auf irrationale Weise an der Spirale der Gewalt. Gleichzeitig instrumentalisiert er fundamentalistische Kirchen für sein Ding und versucht so, sich eine loyale Basis in der Gesellschaft zu sichern. In den Favelas haben wir sehr viele Familien, die in fundamentalistischen Kirchen einen Ort der Sichtbarkeit gefunden haben. Aus meiner Perspektive müssen wir mit ihnen den Dialog suchen und gemeinsam Wege finden, die wirkliche Verbesserung der Lebenschancen der Menschen in den Favelas zu ermöglichen.

Frage an Sylvie: Desaströs ist auch die Umweltpolitik der Bundesregierung. Wie ist deine Wahrnehmung?

Sylvie: Vergangener April an einem Treffen eines Netzwerkes indigener Organisationen, zu dem auch die Secoya gehört, hat Adriano als Vertreter der Yanomami folgende Aussage gemacht: „Unser Leben will gut atmen, ohne von Aussen beeinflusst zu werden. Unserer Gesundheit geht es nicht gut. Unsere Wurzel atmet nicht gut, ich bin traurig. Wir wollen nicht, dass Bergbau unser Land zerstört. Das Land gehört uns und das ist rechtlich so geregelt. Die Regierung muss unsere Rechte und unsere Kultur anerkennen und respektieren. Wenn auf unserem Land etwas geschehen soll, müssen sie uns fragen“. Mit diesem Aufschrei beschreibt Adriano sehr klar die Zerstörung der Umwelt und der Lebensgrundlagen der Yanomamis. „Die Natur atmet nicht gut!“, sagt Adriano und damit zeigt er, dass sowohl die Natur als auch die Menschen, welche sie schützen, langsam erstickt werden.

Frage an Sylvie und Buiu: Die Situation ist zum Verzweifeln. Wo seht ihr dennoch kleine Flammen einer möglichen Hoffnung?

Sylvie: Sicherlich entspringt die Hoffnung aus all den Solidaritätsaktionen, die während der Pandemie sichtbar wurden. Auch die Yanomamis geben uns eine grossartige Lektion in Sachen Widerstand und Hoffnung. Trotz Leid und Verlust verteidigen sie weiterhin selbstbewusst ihr Territorium und ihre Lebensweise, um im Einklang mit den Zyklen der Natur zu leben.

Buiu: Ja, Ungleichheit nimmt zu, Gewalt wächst. Doch die Mauern, welche Menschen trennen, können noch so hoch sein, sie bekommen immer Risse. Und genau dort setzen wir an und versuchen alternative Brücken zu bauen, um Begegnungen zwischen Menschen zu ermöglichen und Verständigung zu fördern.

(Das Gespräch mit Sylvie Petter und Lenílson Oliveira führte Tuto B. Wehrle im Mai 2021)